本文以杭州“六小龙”引发创新之问和各地文旅小店消费热潮为切入点,回顾了改革开放40多年来中国青年创业者和个体工商户的发展历程,展现了他们在不同时代的创业故事和成就,同时介绍了中国青年报对青年创业者的陪伴与记录,以及当下青年创业的新趋势和未来的发展机遇。

在这个生机勃勃的春天,杭州“六小龙”的出现引发了人们对于创新的深入思考,而各地文旅小店更是掀起了一股消费热潮。无数青年创业者和小微企业如同破土而出的新芽,展现出强大的生命力。只需一阵春风,便能推动中国经济的浪花滚滚向前,汇聚成汹涌的大潮。

改革开放40多年来,个体工商户在探索中不断前行。他们从最初无证商贩的沿街叫卖,逐步发展为合法个体工商户设点经营;从个体小本买卖,发展到联户经营、股份合作,甚至创办企业。一代又一代的创业者,成为了中国经济活力的生动注脚。而中国青年报,也始终如一地陪伴着青年创业者和小微企业成长,记录下了一个个鲜活的时代样本。

20世纪80年代,胶片照片和铅印文字记录下了青年敢闯敢拼的印记。当时,一批批待业青年勇敢地走上街头,开启了摆摊创业之路。1980年9月,哈尔滨市南岗区成立了我国第一个个体劳动者联合会;同年12月,19岁的温州姑娘章华妹领到了全国第一张个体工商户营业执照。仅仅两年后,温州个体工商企业注册数就超过了10万户。1984年,山东泰安的王玉玲兄妹更是带出了30多个“万元户”。

尽管在当时,许多人还在纠结企业姓“私”还是姓“公”,但已经有一批年轻人无畏地乘风破浪,决心闯出一条新路。体制的革新,让创业者们如鱼得水。20世纪80年代,科研人员杨光辉创办了昆明星火节能技术研究所。这个以青年研究人员为主的科技实体,仅用9个月就发明了8项节能产品,并且迅速将发明成果转化为生产力。

社会对个体工商户的态度也在悄然发生变化。辽宁福强玻璃店的辛福强,常常骑着自行车跑几十公里帮人镶玻璃,还为贫困户等提供免费或减价服务。然而,他在20岁那年因病去世。1986年,接管哥哥玻璃店的辛丽荣,采用了一种截然不同的经营方式:她坚决不离开店面免费服务,也绝不做赔本生意。结果,她自己干一个月的收入,比哥哥干一年还多。她表示,攒下来的钱要帮哥哥还上欠下的医药费。以当时的眼光来看,敏锐感知市场的辛丽荣似乎过于“现实”了。

《中国青年报》曾在1982年和1985年两次在头版介绍辛福强的事迹。1986年11月15日,报道辛丽荣事迹的稿件《福强玻璃店的新主人》同样被刊登在报纸的头版头条上。有人评论说,这是中国新闻人物写作从“神”向“人”转化的一个关键节点。多年后,市场经济的理念深入人心,辛丽荣能够自豪地说:“我是做生意的,老板!”

20世纪90年代,解放思想带动了一阵“下海潮”。大量青年从机关、工厂走向市场,纷纷开公司、办企业,放弃了“铁饭碗”,拾起了“创业梦”。武汉市汉正街小商品市场的个体户自筹资金创办私立学校,吸引了副教授、高工争相应聘,他们希望能和大家一起开辟教育的新路子。当时,辞去上海大学团委书记职务当个体户的孙爱国,创办了上海市第一家科技信息领域的经纪人性质的民营机构。他曾说,上海的优势在于科技,但目前在人才的开发和利用方面存在着极大的浪费。如何把以往的计划经济纳入市场经济的轨道,这中间有许多事情可做。

在全球计算机行业遭遇“黑色风暴”的背景下,北京中关村一条街上,创新的力量却逆势崛起。一批青年科技人才抓住机会,冒着风险走上民办科技之路。这些从民间生长、在市场淬炼的个体,也为社会贡献着自己的光和热。“希望工程”推出后,中国个体劳动者协会率先以社会性团体的形式发出号召:“献一份爱心,筑希望工程。”天津老人白芳礼,这位蹬三轮车的个体户,多年来将节余收入全部捐献给教育事业。

此后,青年的创新创业渐成主流,也得到了国家和社会的支持。1997年,由共青团中央、中国科协等共同举办的第五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛在南京举行。这项至今仍在传承的比赛,走出了多位国家重点实验室负责人,以及后来创立了中星微、填补了“中国芯”空白的邓中翰等人。科大讯飞创始人刘庆峰的语音合成系统团队获得了那年“挑战杯”一等奖。次年,他们决定走出实验室,到市场上一试身手。刘庆峰曾表示:“没有‘挑战杯’、没有大学生创新创业的平台,就不可能有今天阶段性的发展。”这使得当时还是在校大学生的他获得了很多社会资源,从而走上了创业之路。

曾有一位外国记者说,从民营经济的发展,最能看出中国改革开放的进程。当年“皇城根儿”下出现第一家个体餐馆时,很多媒体记者蜂拥而至,在7平方米的小店前排起长队,非要品一品中国改革开放的“味道”。而如今的民营经济,早已今非昔比。

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。创新创业的种子不仅在城市落地生根,也在农村扎下了根。从脱贫攻坚到乡村振兴,有大批青年返乡创业的身影。仅在2017年,宁波“青创农场”就吸引了185名青年返乡创业。乘着电商风口,许多人靠着小店摘掉了“穷帽子”。2018年,“我国民营经济只能壮大、不能弱化,而且要走向更加广阔的舞台”的共识,为各地区、各领域的小微企业注入了发展的强心剂。

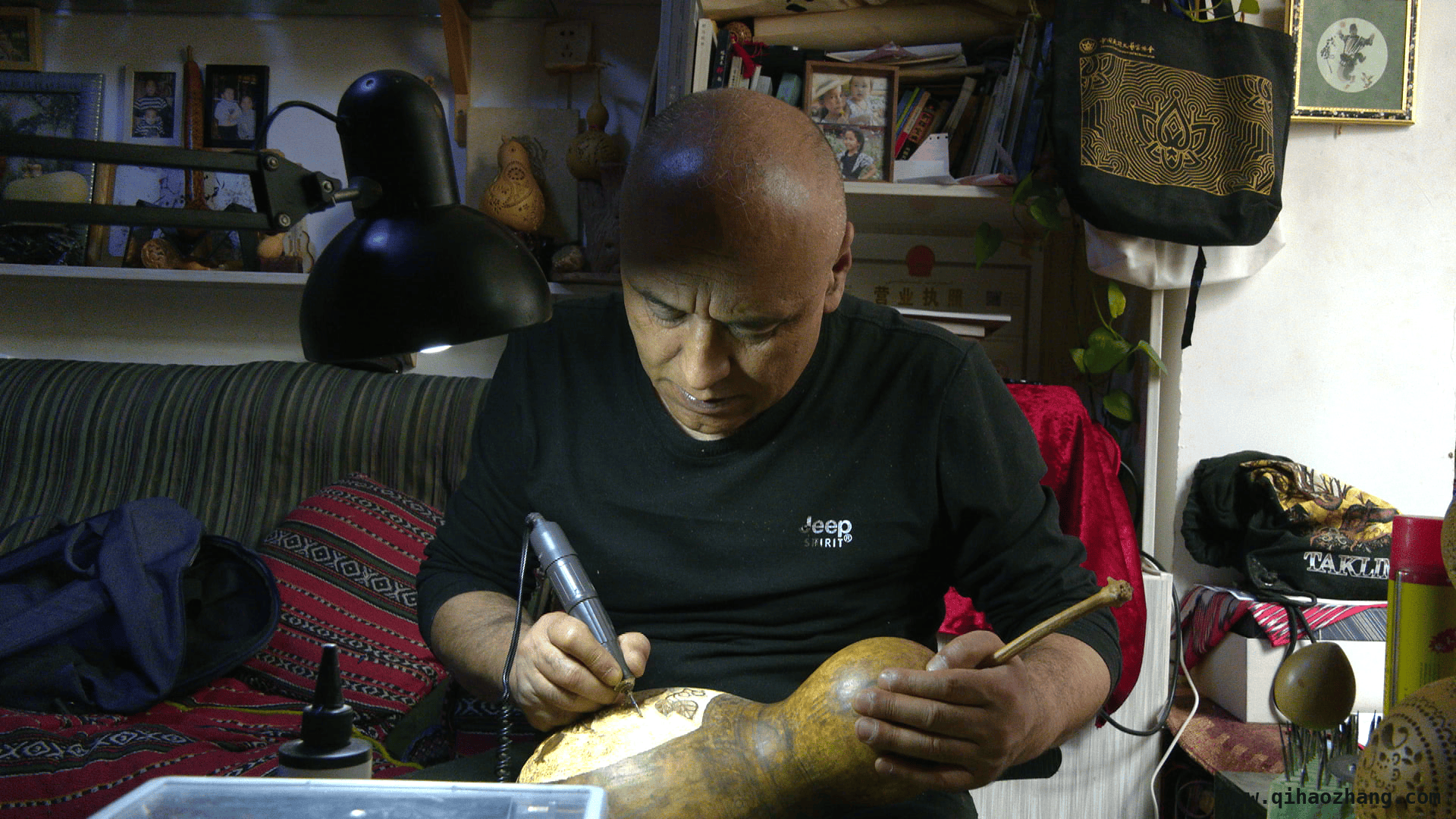

数字为改革开放标出了新坐标。截至2023年年底,全国登记在册个体工商户1.24亿户,占经营主体总量的67.4%,支撑近3亿人就业。同年,中国青年报发起寻访“了不起的青春小店”大型采访活动,数十名记者奔赴全国60多个城市,走进一家家热气腾腾的小店,记录一个个鲜活的奋斗故事,倾听一位位创业青年的急难愁盼。通过近百期可视化报道,中国青年报对新时代的小店店主的形象进行了全面、立体、清晰的呈现。

这些小店店主充满青春活力,有着天马行空的想法和不怕失败的勇气。他们善于捕捉时代的风口,懂得激活传统文化中的潮流元素,还有把小店经营百年的雄心。他们擅长利用各种最新技术,让方寸小店吸引世界目光。无论身在何处,他们都能为自己打出“高光”,这光照亮了自己,也成为点亮中国经济的点点星光。

当代故事激起时光回响。领到第一份执照的章华妹作为个体工商户的代表,参与了杭州亚运会的火炬传递。从县城走向全国的沙县小吃产业,得到当地政府的支持,“小吃牵动大改革”。我们可以看到全社会对个体工商户的尊重与重视,也能看到政府“有形的手”从管理到服务的转变。

青春小店的故事还在持续。今年1月,中国青年报举办“‘那一束暖春的光’——青春小店 新闻·人类学观察分享会”,把天南海北的青年创业者请来,讲述自己的故事。距离寻访活动仅仅过去一年,大量的新思路、新技术、新模式就在不同赛道的小店中涌现。哈尔滨的文创小店将文创玩偶变身AI导游;成都一名青年将生态农场打造成“青年养老院”,帮年轻人找到新志趣;北京有家囊括了350多种动漫IP的“谷子店”,店主希望让国潮走出国门,让动漫作为中国文化的载体向世界传播。

未来,在太空创业也成为可能。2025年政府工作报告提出,培育壮大新兴产业、未来产业,推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。目前,四川成都已提出实施“蓉城星海”计划,山东泰安打造卫星互联网之城,越来越多的青春小店将创造自己的“星辰大海”。

从改革开放到互联网、人工智能的崛起,时代的进步为小店提供了生存的土壤。从科技创新到乡村振兴、生态环保,国家的发展为年轻人在不同的赛道提供了创业的机遇。党的二十届三中全会已明确一揽子深化改革举措,中央经济工作会议提出的耐心资本、财政税收等一系列组合拳,释放了对青年创业者的重大利好。

这个春天,孕育着新时代民营经济的蓬勃生机。民营企业座谈会召开,发出“大显身手正当其时”的信号。2025年政府工作报告里,“民营”一词共出现7次。刚刚过去的全国两会中,如何支持民营经济更好发展,也成为代表委员的热议话题。

40多年间,陪伴青年创业者成长的中国青年报,也从一份报纸,变为不止于纸的“创客”。它把实体书店开到了北京中轴线上、开到了安徽安庆“陈延年陈乔年读书处”、开到了江苏无锡古运河畔。步入“温暖的BaoBao·两岸·青年书店”的“知识秘境”,青少年可与人工智能大模型展开思维博弈,利用中国青年报社与金山办公团队共同打造的智能体,实现AI分析兴趣热点,AI生成电子报纸,最终把灵光乍现的创意铸造成独一无二的数字奇珍,生成自带油墨温度的报纸。这样的创新体验,正是日前中办国办联合发布的《提振消费专项行动方案》中所倡导的业态融合下的新型消费。在“人工智能 ”时代,不管是作为记录者,还是创业者,中国青年报对青年、对“小店”的陪伴始终不变。

本文通过回顾改革开放40多年来中国青年创业者和个体工商户的发展历程,展现了他们在不同时代的创业故事和成就,体现了中国经济的活力与发展。同时,介绍了中国青年报对青年创业者的陪伴与记录,以及当下青年创业的新趋势和未来的发展机遇。强调了时代进步和国家发展为青年创业提供了良好的环境,而中国青年报也在不断创新,持续陪伴青年创业者成长。

原创文章,作者:Serene,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/1773.html