宜昌伍家乡联丰村村民接力守护一位无名烈士墓76年的感人故事,以及当地退役军人事务局为烈士提取DNA寻亲的后续努力,展现了军民之间深厚的鱼水深情。

在宜昌,有这样一段跨越76年的守护故事,见证着军民之间的鱼水深情。“您的姓名无人知晓,您的忠魂永远铭记”,这句朴实而又真挚的话语,正是对这位无名烈士最好的写照。

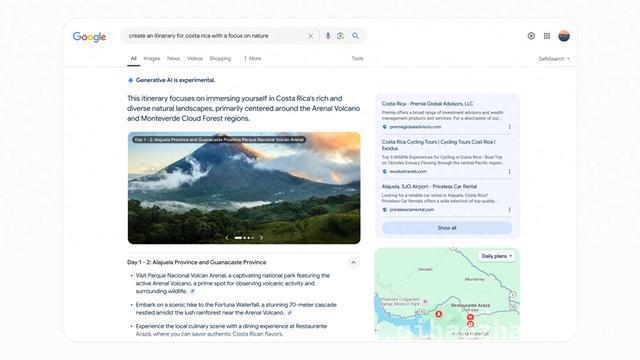

冯家经老人蹲下身来,轻轻抚摸墓碑。(湖北日报全媒记者 周卓琳 摄)

3月21日,宜昌烈士陵园内,苍松翠柏在山林中静静伫立。伴随着低回奏响的《思念曲》,庄严的礼兵怀抱烈士棺椁,迈着整齐而坚定的礼步,缓缓行至烈士墓区,将棺椁入土安葬。

当天,宜昌举行了清明祭英烈活动,对散葬于伍家岗区、西陵区的3位烈士进行集中安葬。其中有一位烈士,伍家乡联丰村的村民们已经接力守护了整整76年。74岁的联丰村老人冯家经,眼含热泪,声音哽咽地蹲下身,轻抚着墓碑说道:“我们把您送回来了,以后我会常来看您。您终于‘归队’了。”这位为解放宜昌而英勇牺牲的英雄,在当年激烈的炮火中,没来得及留下自己的姓名。乡亲们只记得他是个“大块头”,说话带着河南口音。

一个村庄76年的守护

冯家经老人曾是联丰村的民兵连长,他回忆道:“我从小就听村里老人讲这位烈士的故事。”根据他的讲述,并结合联丰村村志,这位烈士壮烈牺牲的过程逐渐清晰地呈现在我们眼前。

那是1949年7月初,在解放宜昌的战役中,一支解放军队伍在一名30岁出头、操着河南口音的“大块头”带领下,经金巴岭进入龙家冲。他们找到了当地向导刘国军,希望他能带路侦察。当队伍走到谭包(伍家乡一原地名)时,突然遭遇敌人一发炮弹的突袭。在这千钧一发的危急时刻,“大块头”毫不犹豫地一把将刘国军扑倒,用自己的身体紧紧护在他的身下。刹那间,英雄的大腿被炸得血肉模糊,最终因失血过多而壮烈牺牲。第二天,大家怀着沉痛的心情,在当地购买了一副上等棺材,将这位无名英雄安葬在了谭包。

自此以后,烈士的忠魂便长眠在了谭包这片土地上。到了1984年,该地块因城市建设被征用。联丰村专门组织民兵,按照当地风俗,将无名英雄的坟墓隆重搬迁至一处小山坡上,并在墓前栽下两棵雪松,寓意着烈士的精神万古长青。

冯家经老人深情地说:“烈士墓是从我手里搬迁过来的,我得守护好。”从他家到烈士墓还不到一公里,每隔一段时间,他就会像探望一位老友一样,来到烈士墓前,认真地清理杂草、杂枝。

不仅是冯家经老人,村里也会不定期地组织人员到墓前除草、清理杂物。联丰村党总支书记冯清回忆道:“读小学时,我们每年清明都会来给烈士扫墓,听老师讲‘无名叔叔’的壮举。”在联丰村,每一个人都知道,这里安葬着一位为解放宜昌、保护村民而牺牲的英雄。守护烈士墓,早已成为了全村人一种默契的约定。

提取DNA为英雄寻亲

2024年,宜昌市伍家岗区退役军人事务局开展了零散烈士墓迁葬工作,这座无名烈士墓也在迁葬之列。

伍家岗区退役军人事务局相关负责人介绍说:“借此机会,我们邀请了武汉大学历史学院考古系副教授张群,帮助提取烈士遗骸,为烈士寻亲。”

张群副教授长期从事人类骨骼遗骸鉴定和研究工作。自退役军人事务部烈士纪念设施保护中心(烈士遗骸搜寻鉴定中心)成立以来,他已经参与了该中心的多项专项工作。2024年9月25日,张群副教授对这名烈士遗骸进行了长达4个小时的提取。

在烈士墓现场,工作人员还有了一些重要发现。他们找到了一些烈士遗物:头部、胸部垫着一件疑似绿色的雨衣;右侧盆骨、左侧股骨附近,有一些铁质长块,疑似弹片;右侧胸部还有一颗铜扣。全程在现场的伍家岗区退役军人事务局工作人员穆延华感慨地说:“看到这些,对烈士的敬仰、尊崇之情,瞬间有了更加贴切、具体的感受。”随后,伍家岗区退役军人事务局将这些烈士遗物送到宜昌史志馆,进行妥善保存。

在武汉大学历史学院人类骨骼考古实验室,张群及其团队历经近半年时间,完成了烈士遗骸基本的骨骼清理、拼对和鉴定工作。此后,烈士遗骸被送回宜昌,安葬在了宜昌烈士陵园。

张群副教授表示:“我们运用DNA鉴定、AI人物复原等先进技术,对烈士遗骸进行性别、年龄、创伤情况等分析,并结合历史资料反复核查,为烈士身份鉴定提供依据,正努力帮这位无名英雄找回身份。”

近年来,宜昌市退役军人事务部门持续开展“为烈士寻亲”活动,建设了11个烈士集中安葬点,完成347座零散烈士墓集中迁葬,修缮维护零散烈士墓553座。截至目前,宜昌已经先后为5位烈士寻到了亲人。

本文通过讲述联丰村村民76载接力守护无名烈士墓,以及当地退役军人事务局为烈士提取DNA寻亲的故事,展现了军民之间深厚的鱼水深情和对烈士的尊崇。同时,体现了宜昌市退役军人事务部门在烈士纪念和寻亲工作上的持续努力和积极成果。

原创文章,作者:modesty,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/3169.html