本文聚焦中国造船业的发展现状,阐述了中国造船业近年来的显著成就,同时详细分析了美国对中国造船业的打压手段及其背后动机,以及由此引发的连锁反应。此外,还着重介绍了中国造船业在面对美国打压时的突围路径,并对这场中美造船业博弈的终局进行了展望。

时光踏入2025年,广东省内规模最为庞大的民营船舶制造企业——江门南洋造船厂对外公布了一则令人瞩目的消息。目前,该厂在建船舶多达20艘,并且今年计划交付30艘船,预计实现产值高达60亿元。南洋造船厂所展现出的这份优异成绩,仅仅是中国造船业飞速发展的一个生动缩影。

近年来,中国造船业宛如一颗冉冉升起的新星,凭借着完整的产业体系和持续不断的创新能力,实现了飞速崛起。在全球造船市场的舞台上,中国造船业的完工量、新接订单量以及手持订单量在全球的占比十分可观,这一突出表现大幅改写了全球造船业的格局。然而,中国造船业这只“蝴蝶”轻轻扇动的翅膀,却在大洋彼岸的美国引发了一场不小的“风暴”。

为了维护自身的产业利益与霸权地位,美国近年来针对中国造船业发起了“301调查”。美国企图通过加征关税、设置贸易壁垒等一系列手段来打压中国造船业,试图重塑其自身在造船领域的优势。这场看似是份额与技术之争的博弈,实际上有着更为深远的意义,一方想要维持旧有的格局,而另一方则致力于推动体系朝着公平、多元的方向发展。

美国打压:妄图摧毁中国传统制造业链条

美国对中国造船业的打压,背后隐藏着复杂的动机。从市场份额的角度来看,2024年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占据全球的55.7%、74.1%、63.1%,而美国商船建造份额仅为可怜的0.1%,年均造船数量不足5艘。这种巨大差距的根源在于两国不同的工业生态。中国拥有着完整的产业链,而美国民用造船配套率已降至41%,关键设备严重依赖进口。

反观中国造船业,已经形成了庞大且完善的产业集群。除了广东地区,上海、辽宁、江苏等地的造船业也各有特色,它们共同构筑起了中国造船业的坚实版图。在这些产业集群内部,企业、科研机构和高校紧密合作,形成了产学研一体化的创新发展模式。科研成果能够及时转化为生产力,有力地推动了产业的不断升级,使得中国造船业在全球竞争中始终保持着领先地位。以广船国际为例,它在全系列液货船、散货船、集装箱船、汽车运输船、客滚船、半潜船、极地破冰船、科考船、公务船等高技术、高附加值船型方面掌握着核心技术,是华南地区综合实力最强、规模最大的现代化综合船舶企业。

面对中国如此完善的造船体系,心存忌惮的美国开始对中国造船业出手。其深层目的之一,是试图借此对中国传统制造业来一记“釜底抽薪”。造船业作为传统制造业的关键一环,其供应链条极为庞大繁杂。一艘现代化船舶,从龙骨到上层建筑,从动力系统到各类电子设备,涉及数以万计的零部件。这些零部件的生产,串联起了机械加工、金属制品、电气设备、橡胶塑料等众多传统制造领域。据不完全统计,仅一艘大型集装箱船,就需要来自至少上千家不同配套企业的产品,这些企业分布在传统制造业的各个细分领域。

中国传统制造业的强大之处在于其完整且高效的产业集群和供应链体系。上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教授柳存根领导的研究小组指出,美国的战略竞争方式打击了中国海洋装备业的发展。这也表明美国对中国造船业的打压是其战略竞争的一部分,而造船业在中国传统产业中占据着重要地位,美国的打压行为实际上对中国传统产业发展产生了一定影响。一旦美国能够成功遏制造船业的发展,就如同斩断了中国传统制造业众多链条中的关键一环,将引发一系列连锁反应。比如,船舶订单减少,会直接导致上游钢铁企业的特种钢材订单下降,机械加工企业的高精度零部件订单锐减。众多依赖船舶产业的中小企业将面临业务萎缩、资金链紧张等困境,进而冲击整个产业集群的稳定。美国妄图通过这种方式,削弱中国传统制造业在全球的成本优势、规模优势和创新优势,维护自身在高端制造业领域的主导地位,阻碍中国从制造大国向制造强国迈进的步伐。

制裁连锁反应:“国货国运”打乱供需平衡

除了发起调查和设置贸易壁垒,美国还计划对停靠其港口的中国船舶征收高额“附加服务费”,对使用中国船只的非中资运营商也同步收费。这一举措直接导致每个集装箱运输成本增加600 – 800美元。

在全球商用货船交付量中,中国占比高达50%。美国的制裁措施将使全球船舶运力缺口扩大至1000万修正吨,进而推高新造船价格指数。美国的这一行为明显违背了WTO规则,遭到了国际社会的广泛质疑。中国联合世贸成员国进行反击,同时通过“一带一路”倡议深化与东南亚、非洲的造船合作。

值得一提的是,美国的“国货国运”政策,在这一背景下显得格格不入。该政策要求3年内5%、7年内15%的货量由美船承运,但问题是美国商船队运力仅占全球的1.4%。强制推行这一政策将使单箱运输成本高出国际水平50%,美国农产品出口每年损失或超50亿美元。这不仅打击了美国自身的农业出口,也让美国进口商成本剧增,进一步扰乱了全球航运供需平衡。美国制裁中国造船业的行为与“国货国运”政策叠加,让本就不稳定的全球航运和贸易体系雪上加霜。

中国突围路径:多维加持谋发展

面对美国的重重打压,中国造船业并没有退缩,而是积极探寻突围路径,努力实现从规模优势向体系韧性的华丽转变。在技术自主性突破方面,中国取得了令世界瞩目的显著成果。以LNG船领域为例,沪东中华充分运用数字孪生技术,成功将建造周期从36个月大幅压缩至26个月,焊接自动化率更是达到了78%。这一系列技术创新,推动中国LNG船订单占比从2023年的38%稳步提升至2024年的41%,首次超越韩国,在全球LNG船建造市场中占据了领先地位。宝钢研发的LNG船用殷瓦钢,公差精确控制在0.05mm,成功打破了法国GTT公司长达30年的技术垄断,实现了关键材料的自主生产,为中国LNG船建造技术的自主可控提供了坚实保障,极大地提升了中国在该领域的国际话语权。

在绿色与智能化转型的道路上,中国同样走在了世界前列。中船集团充分发挥引领作用,牵头125家机构共同成立海洋装备创新联盟,在氨燃料发动机、智能船舶等前沿领域取得了多达37项重要突破。其中,氨燃料发动机可实现减排85%,为推动全球航运业的绿色发展做出了重要贡献。招商局工业推出的“全生命周期服务包”,创新性地通过运营数据反馈来优化设计,使第二代40万吨矿砂船的能效提升了19%,成功重构了产业价值链,为中国造船业开辟了全新的发展方向,引领行业向高端化、智能化迈进。

在市场多元化布局方面,中国在巩固亚洲市场的基础上,积极拓展国际市场。中国向尼日利亚等国输出“船舶租赁 + 海员培训”整体解决方案,为这些国家的海洋经济发展提供全方位支持,成功开拓了非洲这一新兴增长极。同时,中国通过创新“造船 + 金融”模式,有效降低客户的资金压力,增强了产品的市场竞争力,进一步对冲了美国市场风险。这一系列举措不仅巩固了中国造船业在国际市场的地位,还间接稳固了中国传统制造业与全球市场的紧密联系,让美国妄图通过造船业打击中国传统制造业的计划难以得逞。

博弈终局展望:以成本及体系韧性破局

中国造船业的强大不仅体现在供应链的完整上,更在于其无敌的成本优势。实际上,韩国、日本的造船业供应链也较为完整,但在成本方面却难以与中国竞争。

有专家认为,中国造船业的成本优势主要取决于以下几点。一方面,中国是最大的钢铁大国,钢材相对较为便宜,此外还有着规模大成本分摊的优势;另一方面,中国拥有吃苦耐劳的劳工队伍。而美国造船业最大的问题是缺乏产业工人,培养这样的队伍起码要十几二十年。只要中国造船业的成本优势不变,美国对中国造船业的打压最多只能算是“骚扰”,难以改变大局。

这场中美在造船业领域的博弈,本质上是两种工业化道路的激烈碰撞。美国秉持霸权思维,用不合理的产业政策与贸易保护手段来维系其主导地位,却陷入了多重矛盾之中。

在产业规划上,美国想要重建高成本的造船业,需要投入大量资金来更新设备、研发技术与培养人才,但同时又依赖全球低成本海运来维持国内物价与消费稳定,这两者之间的矛盾让造船业的重建变得异常艰难。在贸易关系层面,美国一边竭力遏制中国造船业,设置贸易壁垒、发起调查,另一边却依赖中国船舶运输21%的进口货物,尽显其政策的短视与自相矛盾。在安全方面,美国以“国家安全”为由干涉他国产业,但其自身舰船维修能力却不断衰退,甚至航母大修都需要外包,这使得其“国家安全”的口号沦为空谈。

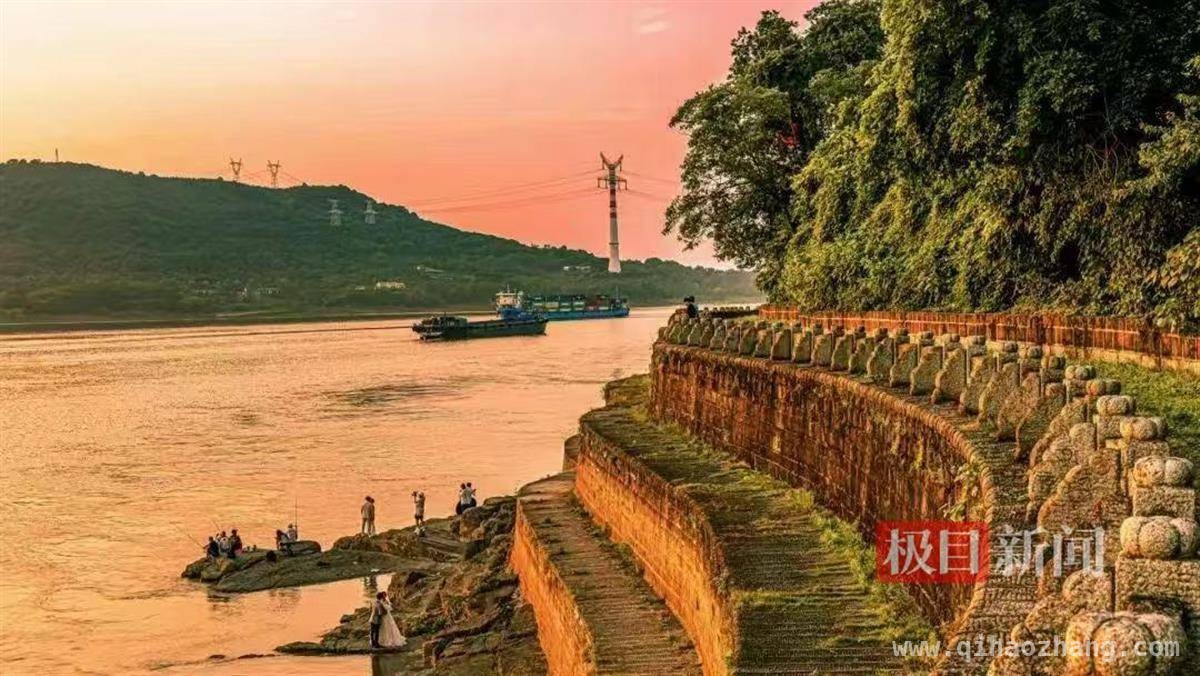

与之形成鲜明对比的是,中国走的是自主创新、开放合作之路。通过产业集群协同、技术标准输出、制造服务化转型等方式构建自身的竞争力。长三角产业集群能够高效配置资源、促进技术创新;中国主导的《智能船舶规范》获得了国际认可,实现了技术标准的输出;制造服务化稳步推进,为客户提供优质的解决方案。广东造船业同样是中国造船业的重要力量。这里产业基础扎实,江门、广州等地发展态势良好,形成了高端船舶与海工产业集群。

目前,江门南洋船舶订单充足,“南洋型”船享誉国际。航通船业承建多个重大项目,订单已排到2028年,仅2025年1月,就已成功交付5船。南洋船舶董事副总经理朱继雷在接受媒体采访时表示:“我们不知道天花板在哪里,因为我们每天都在不断突破天花板。”此外,作为中国造船业的头部企业——广州的广船国际和黄埔文冲实力强劲,交船期排至2027至2028年。在技术创新上,广东造船企业不断探索,引入机器人焊接、薄板生产线等,积极发展高端、智能、绿色船舶。同时,凭借着良好的条件和完善的产业链,广东造船业成本优势明显,产品性价比高,在市场上极具竞争力。

这场博弈的结局将由实力和市场规律决定。中国造船业正以其强大的体系韧性破局,未来必将在全球占据重要地位,稳固中国传统制造业的根基。

本文详细介绍了中国造船业的发展成就,分析了美国对中国造船业的打压动机、手段及连锁反应,阐述了中国造船业在技术创新、绿色转型、市场拓展等方面的突围路径,最后展望了中美造船业博弈的终局,强调中国造船业凭借成本和体系韧性将在全球市场取得重要地位,稳固传统制造业根基。

原创文章,作者:Isaiah,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/4764.html