本文围绕消费贷利率最新调整展开,先介绍了调整情况,接着分析此前银行消费贷利率“内卷”的原因及带来的金融风险,然后阐述此次利率调整的意义,还通过中国摩托车在东南亚市场的案例强调“反内卷”的重要性,最后指出当下在刺激内需和防范金融风险间平衡的挑战及底线。

在金融领域,近期消费贷利率的最新调整引发了广泛关注。不少媒体形象地用“刹车”一词来描述这一现象。

根据业内可靠消息,从4月1日开始,有明确要求,消费贷在叠加优惠券之后,其利率水平一律不得低于3%,并且在短期内,利率不会再进行下调操作。

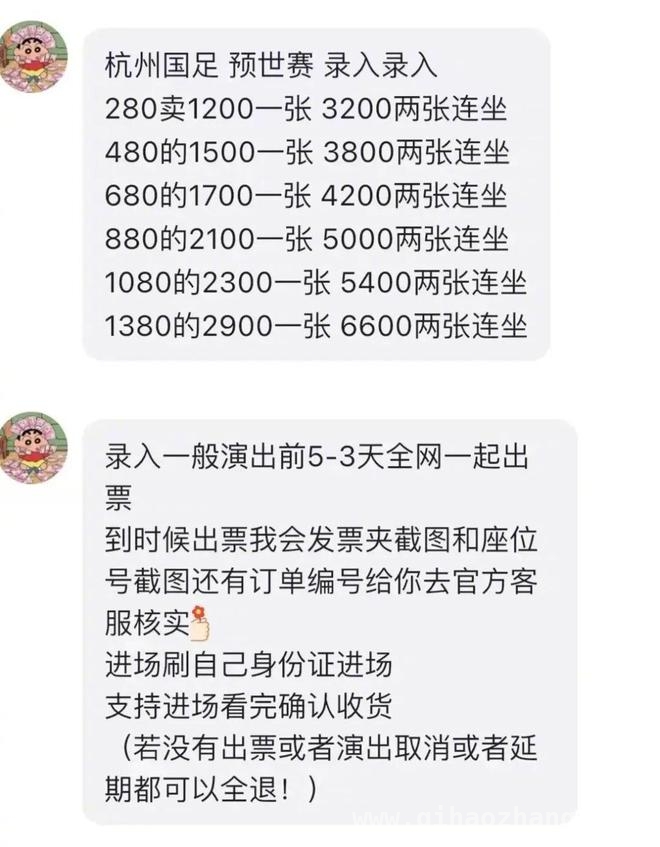

回顾此前一段时间,银行间的竞争进入了白热化阶段,消费贷利率的“内卷”现象十分突出。以宁波银行为例,其某贷款业务在叠加优惠券之后,年化利率竟然低至2.49%。在此次调整之前,大部分银行的最低消费贷利率都已经进入了“2时代”。

这种激烈的“内卷”竞争被形象地称作“带刺狂奔”。

“狂奔”背后有着多方面的原因。其一,是对政策号召的积极响应。近期,金融监管总局发布了《关于发展消费金融助力提振消费的通知》,在这份通知中明确规定,个人消费贷款自主支付上限从原来的30万元提升到了50万元;个人互联网消费贷款上限从20万元提高到30万元;贷款期限也由5年延长至7年。政策出台后,多家银行迅速行动,不仅调整了消费贷的额度和期限,而且在利率方面展开了激烈竞争,纷纷将利率压至“2字头”。

其二,是银行自身业务发展的需求。近年来,受到房地产市场波动等因素的影响,个人住房贷款业务增长缓慢。在这种情况下,消费贷逐渐成为了各家银行重点发展的业务领域。为了抢占更多的市场份额,银行之间展开了利率价格战。但从本质上来说,这种竞争是由于银行之间的同质化竞争过于严重,缺乏差异化的业务模式。

然而,这种“狂奔”背后隐藏着巨大的“刺”,也就是金融风险。

银行作为商业机构,要维持正常的运营就必须保证一定的利润,而净息差就是衡量银行利润的重要指标。据相关报道,在2024年第四季度,商业银行的净息差降至1.52%,达到了历史最低点。如果消费贷利率持续在“2时代”内卷并不断下探,那么银行的净息差将会离“1.8%”的“警戒线”越来越远,这无疑会给银行的运营带来巨大风险。

随着消费贷规模的不断扩大,不良贷款率累计的风险也在逐步提升。不完全统计显示,从开年到3月17日,银行发布的个人经营贷及消费贷未偿本息总额达到了226.44亿元。3月26日,渤海银行发布的2024年经营业绩报告显示,其个人消费类贷款的不良率从4.44%大幅上涨到了12.37%。

消费贷的资金用途也是一个不容忽视的风险点。当前,首套房贷的平均利率大约为3.3%,二套房的利率普遍在3.8%以上,与“2字头”的消费贷利率相比,存在明显的“倒挂”现象。在这种情况下,“消费贷置换房贷”的情况可能会增多,资金流向楼市、股市等不确定性也会加大。

再看金融监管总局发布的《通知》,其中明确鼓励银行业金融机构在风险可控的前提下,加大个人消费贷款的投放力度。“风险可控前提”是一个不可逾越的硬指标。此次消费贷利率及时“刹车”,正是对“风险可控”原则的再次强调。

同时,这次“刹车”也是对之前“政策鼓励进行贷款置换”等类似错误解读的澄清,再次明确合规是金融业务的红线和底线。

从更宏观的角度来看,这也是整治“内卷式”竞争的重要一环。这与近日国家发改委对汽车行业开展的“反内卷”行动有着相同的逻辑。对于消费者来说,“把价格打下来”看似是好事,但实际上,不顾成本、牺牲利润的价格竞争,最终会让消费者和整个行业都付出沉重的代价。

20年前,中国摩托车在东南亚市场的遭遇就是一个典型的案例。上世纪90年代末,中国摩托车在东南亚市场十分畅销,一度将日系品牌逼到了市场边缘,市场占有率高达90%。然而,随着国内众多品牌的涌入,价格内斗越来越激烈,价格严重背离成本,违背了市场规律。最终,摩托车的质量随着价格一起下滑,失去了消费者的信任,也丢掉了市场。如今,中国摩托车在东南亚的市场占有率仅为1%左右。

这一惨痛的教训提醒着各行各业,“反内卷”不仅重要,而且十分必要。

回到金融行业,消费贷低利率的紧急“刹车”,是防范金融风险的必要措施,也是对中央层面综合整治“内卷式”竞争的具体贯彻执行。

当前,我们既需要通过政策工具来刺激内需,又要防范金融空转带来的风险,如何在这两者之间找到平衡,考验着决策者的智慧。但无论如何,底线和红线是明确的,包括金融业在内的各行各业都不能触碰。

消费贷利率最新调整情况,分析了此前银行消费贷利率“内卷”的原因,包括响应政策和自身业务需求,同时指出了“内卷”带来的金融风险,如净息差降低、不良贷款率上升、资金用途风险等。此次利率调整是对“风险可控”的强调,也是整治“内卷式”竞争的举措,还通过中国摩托车案例警示“反内卷”的重要性,最后强调当下要平衡刺激内需和防范金融风险,坚守底线和红线。

原创文章,作者:Dermot,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/10195.html