59岁的唐宜会41年来坚持献血,26次全血捐献总量达1万毫升,她从18岁开始献血,经历诸多故事,不仅自己成为志愿献血“排头兵”,还带动小镇居民接力献血,展现了她无私奉献的精神。

在重庆江津区,有这样一位令人敬佩的老人——59岁的唐宜会。她有着一本特殊的“生命账本”,上面记录着26次全血捐献的经历,献血总量高达1万毫升。41年的时光,足以让青丝变成银发,但唐宜会却始终以热血为桥梁,为无数人串联起生命的希望。

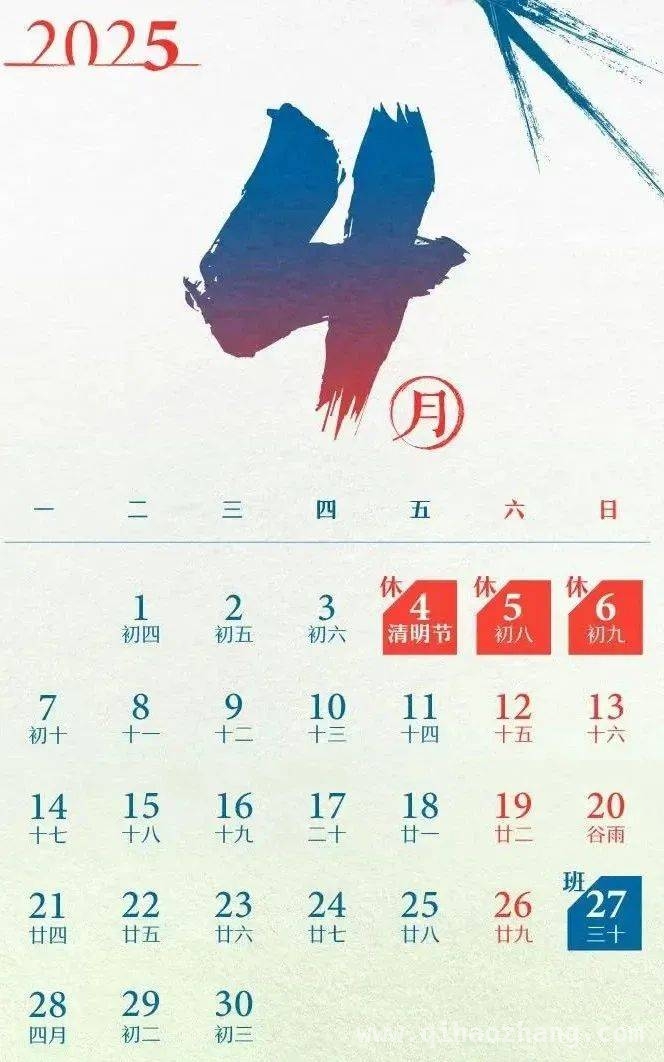

3月12日的清晨,江津区贾嗣镇场镇热闹非凡,一辆采血车前排起了长长的队伍,居民们都积极参与到“热血接力”的行动中。唐宜会在队伍中来回穿梭,她热情地给每一位献血者递上糖水。此时,阳光穿透了云层,将采血车上的红十字标志映得通红,仿佛在为这份爱心行动点赞。

唐宜会与献血的缘分,要追溯到1984年。那时,年仅18岁的她刚从农村来到渝中区道门口拉煤渣。在解放碑街头,她偶然遇到了一个采血点。身体强健的她没有丝毫犹豫,果断地挽起衣袖,献出了人生中的第一袋200毫升O型血。多年后,她拿着那本泛黄的献血证,回忆道:“当时只觉得能帮人,心里高兴。”从那一刻起,这份朴素的善意就在她心中埋下了种子。

上世纪九十年代,唐宜会已经成为了一位母亲。有一次赶集时,她听闻镇卫生院有孕妇大出血,急需O型血。她心急如焚,立刻赶到卫生院,毫不犹豫地献出了自己的血液。此后,无论她是外出打工,还是42岁返乡后,她都坚持半年或一年献一次血。2024年12月10日,当时已满58岁的唐宜会献完血后,目光灼灼地说:“根据规定,献血者年龄最长可至60周岁,我要献到60岁生日那天,还有两次机会!”

唐宜会的献血之路并非一帆风顺,其中浸透着一位母亲的泪水与坚韧。她的独子梁伟先后被确诊为白血病和尿毒症。在病房里,她目睹了太多因缺血而消逝的生命,也深刻感受到了陌生血液带来的奇迹。“别人的血救了我儿子,我的血也要救更多人。”抱着这样的信念,她献血证上的印章越来越多。

2008年汶川地震发生后,唐宜会心急如焚地冲向血站,却因为未达献血间隔期而被婉拒。她遗憾地说:“多想用我的血换他们的平安。”此后,每逢灾难发生,她总是第一时间报名应急献血,成为了志愿者队伍中的“排头兵”。她常说:“能多救一个是一个。”在儿子的病榻前,她是撑起希望的脊梁;在采血车上,她是为陌生人托底的英雄。

唐宜会的善举就像一颗火种,在江津区贾嗣镇引发了一场献血热潮。在她的带动下,妹妹唐宜超成为了重庆固定献血者;侄女唐小娟、唐小容也纷纷挽袖加入;原本是“恐针族”的邻居杜文先、张琴,如今也变成了献血常客;甚至连她13岁的孙子梁会一也表示:“18岁成人礼,我要去献血!”

在唐宜会的建议和推动下,江津区采血车每三个月就会开进贾嗣镇。曾经,人们质疑“哪有常年献血的傻人”,而现在,这样的质疑早已化作了“下次献血喊我一起”的生命接力。

2023年,唐宜会荣获了国家卫生健康委、中国红十字会总会、中央军委后勤保障部颁发的“全国无偿献血奉献奖”银奖。如今,唐宜会的生活依旧简朴,但她却将一摞献血证视作“传家宝”。虽然银发渐生,但她坚信,会有更多年轻人接过接力棒,继续献血。

59岁的唐宜会41年来坚持无偿献血,总量达1万毫升,她从18岁开始献血,历经儿子患病等坎坷,却始终坚守献血信念,还成为志愿献血“排头兵”,带动小镇居民一起参与献血,荣获相关奖项后仍期待更多年轻人接力,展现了她无私奉献、传递爱心的高尚品质。

原创文章,作者:Isaiah,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/3954.html