本文聚焦小米SU7高速事故致伤亡事件的后续进展,包括雷军的回应、小米汽车官方对事故相关问题的解答,以及公开的涉事车辆车机信息,深入探讨了事故诱因、智驾系统功能及驾驶责任归属等问题。

近期,小米SU7高速事故致伤亡事件持续发酵,成为大众关注的焦点。4月1日晚,雷军针对安徽SU7事故作出回应,他表示“心情非常沉重”,同时强调无论发生什么,小米都不会回避问题。

针对此次安徽事故,小米汽车在官方微博上发布了《关于大家关心问题的回答》。对于车辆发生事故后起火的原因,小米汽车解释称:“事故发生后,当地警方迅速抵达现场,并全面介入调查,目前调查工作仍在进行中。基于现有的已知情况,我们仅能确定事故车起火并非部分网传的‘自燃’,推测是车辆猛烈撞击隔离带水泥桩后,整车系统严重受损所导致。由于我们尚未接触到事故车辆,目前暂时无法进行更深入的分析。”关于事故发生后车门是否能打开这一问题,小米汽车表示:“我们尚未接触到事故车辆,所以无法分析事故发生时车门是否可以打开。目前,关于事故时车门能否打开,尚无准确的结论。”

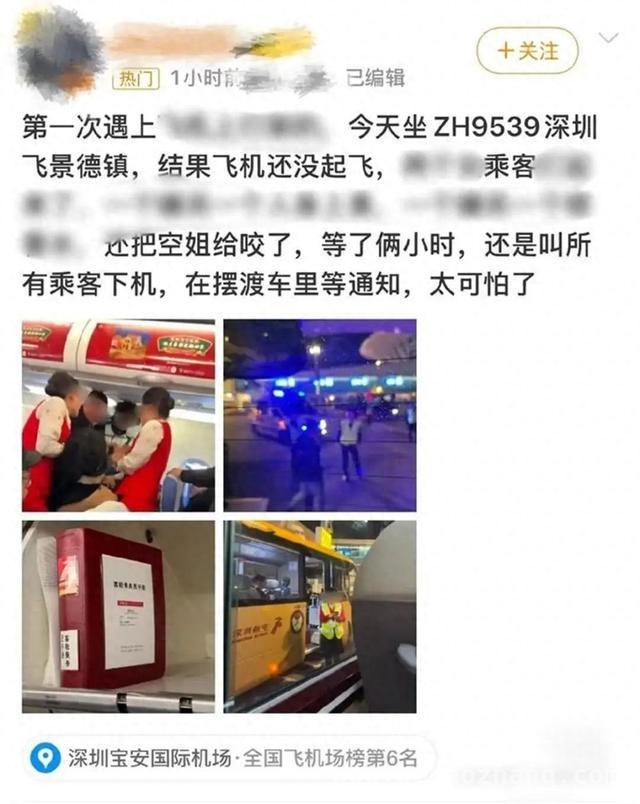

此次事故中,关键的8分钟究竟发生了什么?4月1日下午,小米公司公开了涉事车辆在失事前后的车机信息。信息显示,小米SU7事故车驾驶员在开启高速公路NOA(自动驾驶领航)的情况下,曾一度双手离开方向盘。大约7分半钟后,NOA检测到障碍物并开始减速,随后车辆立即被驾驶员接管。从风险提示发出到车辆撞击,整个过程仅为2秒。

图 / 小米官方披露信息

据推测,该事故的诱因可能与高速修缮,顺向车道改入逆向车道有关。小米SU7在开启NOA智驾且行驶时速超过百公里的情况下,无法及时识别道路障碍物并及时减速。某零部件厂商人士向记者表示:“在整车厂中,小米智能驾驶并不处于第一梯队。从目前公开的信息来看,小米汽车检测到了障碍物并开始减速。但需要明确的是,现在的智能驾驶均为高级辅助驾驶,需要驾驶员实时保持警觉状态并及时接管车辆。”该人士还指出:“此外,目前需要关注的是车企是否做好了预警工作,在宣传过程中是否过分强调智能驾驶的先进性,而缺乏对风险的提醒。不过,这还需要等待事故报告出来后,才能进行进一步的分析。”公开资料显示,小米智驾系统分为小米Pilot Pro和小米Pilot Max。本次涉事的小米SU7标准版搭载的是Pilot Pro,即无激光雷达的版本,采用纯视觉方案。通常认为,激光雷达在适应夜间不良光线条件下的安全性优于单纯的摄像头和毫米波雷达组合。但值得注意的是,小米Pilot Pro和小米Pilot Max都允许用户开通NOA,包括对安全系数要求更高的高速公路NOA。另一家智驾企业人士告诉记者:“从小米公布的事故车机信息来看,他们可能想表明事故是在人工驾驶时发生的,但实际上从驾驶员接管到事故发生仅仅间隔了几秒钟。”事实上,按照小米官方提供的信息,从NOA发出风险提示到驾驶员接管,中间间隔仅为1秒,距离碰撞时间仅为2秒。记者尝试读出语音提示“请注意前方有障碍”,发现这一提示的阅读时间便接近2秒。该智驾行业人士还表示:“也不能排除智驾系统出现问题,才导致需要人工接管的可能性。”他建议,法律应该规定在高速NOA状态下,接管责任在一定秒数内仍然归属于车厂。但由于当前智驾系统均为L3以下,按照现有法规和规范,驾驶事故责任仍可能归于驾驶员。此外,还有一个值得注意的细节。在22:36:48时,NOA发出“请手握方向盘”的预警信息,驾驶人员是否执行了相关操作?如果没有执行,从此时到22:44:24时再度发出碰撞预警提示之间,有长达近8分钟的时间,为何没有相关提醒?一位特斯拉车主分享其使用辅助驾驶功能的体验时称:“特斯拉的辅助驾驶每三十几秒会自动检测驾驶员有没有扶着方向盘,以及注意力是否集中。如果驾驶员没有做出回应,系统则会发出刺耳的语音提示;累计提示三次后,在当次行驶过程中驾驶员将无法再使用辅助驾驶功能,必须手动接管。”目前,小米SU7在这近8分钟的时间内究竟发生了什么,还有待相关方面的进一步调查。

本文围绕小米SU7高速事故致伤亡事件展开,介绍了雷军的回应、小米汽车官方对事故相关问题的说明以及车机信息公开情况。深入分析了事故诱因可能与智驾系统对障碍物识别和减速不及时有关,同时探讨了智驾系统功能、驾驶责任归属以及预警机制等问题。该事件引发了公众对智能驾驶安全性和责任界定的关注,后续仍需等待相关调查结果以明确真相。

原创文章,作者:Dermot,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/10090.html