本文围绕中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》展开,阐述了休假与提振消费的关联,分析了国家多次关注休假落实的原因,最后探讨了保障职工休假权益的方法和意义。

近期,中办、国办印发了《提振消费专项行动方案》(以下简称“方案”),该方案明确提出了一系列保障劳动者休息休假权益的举措,包括严格落实带薪年休假制度、鼓励带薪年休假与小长假连休以及实现弹性错峰休假等。

(图源:中国政府网)

休假与提振消费的关联

休假和提振消费之间存在着怎样的联系呢?当前,服务消费已成为消费扩容升级的关键因素。而服务消费的增长,离不开两个重要条件:一是人们要有足够的收入,二是要有充足的闲暇时间。

以今年春节假期为例,假期延长了1天,全国国内出游人次达到5.01亿,同比增长5.9%;国内出游总花费为6770.02亿元,同比增长7.0%。这充分显示出休假对消费具有显著的促进作用。

早在去年11月,国务院宣布法定节假日总量增加2天,其中一个重要考虑就是“扩大消费、推动服务业发展”。今年1月,国办发文鼓励单位和职工将带薪年休假与传统节日、地方特色活动相结合。在本次《方案》中,“保障休息休假权益”被列为“消费环境改善提升行动”的首要任务,与其他提振消费的政策协同发挥作用。

游客在天津哪吒小镇与哪吒造型的花灯合影。图源:新华社

国家多次关注休假落实的原因

为何国家多次关注休假落实问题呢?这是因为“休假难”的问题一直存在,而“难”的关键不在于“无假可休”,而在于落实不到位。

今年两会期间,全国政协委员、全国总工会办公厅主任吕国泉介绍,中国职工每年法定休息休假时间约120 – 130天,占全年的1/3,从数据上看并不少。然而,实际情况却是“有假难休”。例如,实施近30年的双休制落实率偏低;带薪休假执行率仅为57%;产假、病假等特殊假期难以保障;探亲假、婚丧假等40多年未作调整;错峰休假较少,隐性加班常态化等问题普遍存在。

中国社会科学院法学研究所研究员王天玉认为,“有假难休”的背后,是劳动关系和劳务用工管理方面存在问题。一些用人单位对劳动定额设置不当,劳动者每天完成的工作量缺乏合理标准,或者标准超出了劳动者的身体承受能力。这导致职工为了完成工作任务,不得不加班,从而无暇休假。

还有部分单位劳动流程管理粗放,内部人力资源管理水平不高,迫使职工以额外的工作时间来承担管理成本。此外,职工因担心个人绩效或晋升而不敢休假的情况也较为常见。

随着数字技术的发展,工作与生活的边界逐渐模糊,隐性加班愈发普遍。过去,劳动者的工作离不开工作场地和生产资料,而现在生产劳动和物质资料的捆绑关系越来越松散。职工即使离开单位,只要不切断网络,放假回家也能用手机和电脑继续工作,“离线休息权”难以得到保障。

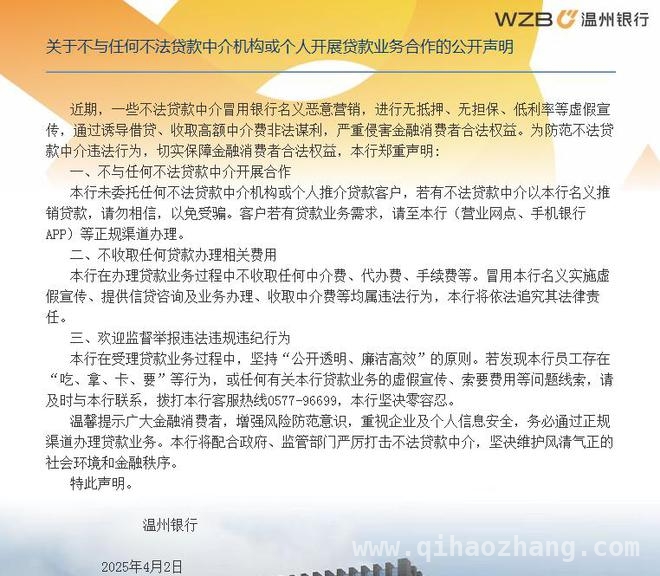

(图源:网络)

保障职工休假权益的方法

那么,如何保障职工有假休、放心休呢?王天玉认为,本次《方案》体现了对劳动者休息权的重视,劳动和休息是职业生涯的两大基本要素,二者缺一不可。

具体而言,一是劳动法要进一步明确界定休息休假权益,让职工的权益有更清晰的法律保障;二是劳动者要认识到适当休假是法律赋予的合法权利,增强自身的维权意识;三是各方要转变观念,通过提高单位时间内的劳动管理水平和劳动生产率,来改善工作环境、提升工作效率,这比单纯延长工作时间更具技术含量。

在休假方式上,《方案》鼓励带薪年休假与小长假连休、弹性错峰休假。专家认为,有关政策可以进行柔性引导,经过一段时间的探索和尝试,大家自然会选择最适合自己的休假方式。此外,“休假储蓄”“个性化协商”与“轮岗式休假”等思路,有助于缓解交通、旅游等方面的压力,释放淡季消费潜力。

落实休假还需要监管部门发力。吕国泉建议,将带薪休假纳入企业信用评价体系,对违规企业处以一定比例的罚款;查处、纠正用人单位过度加班、“克扣”休息休假等行为。

最近,不少企业开始“反内卷”,强制员工下班,到点清人。相关新闻引发了网友的点赞,这背后反映出大家对健康劳动关系的期盼,以及对更高品质生活的向往。

休假看似是一件小事,但却体现了“大”与“小”的辩证法。权益保障并非零和博弈,而是能够创造多方共赢的社会效益。把休假这件“小事”做好,企业盈利和社会经济发展的“大事”也会更加顺利。

本文围绕《提振消费专项行动方案》中关于保障劳动者休息休假权益的内容展开,阐述了休假与提振消费的关系,剖析了“休假难”的原因,提出了保障职工休假权益的措施。强调了保障休假权益不仅有助于提振消费,还能改善劳动关系,实现多方共赢,促进社会经济的良好发展。

原创文章,作者:Edeline,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/1488.html