本文聚焦郑州的健身场景,从小学跑步比赛、健身房锻炼到市民的网球比赛,引出在国家“体重管理年”背景下,大众普遍存在的体重管理问题。记者通过调查走访,探讨了控制饮食、科学运动以及药物干预等方面的误区和正确方法。

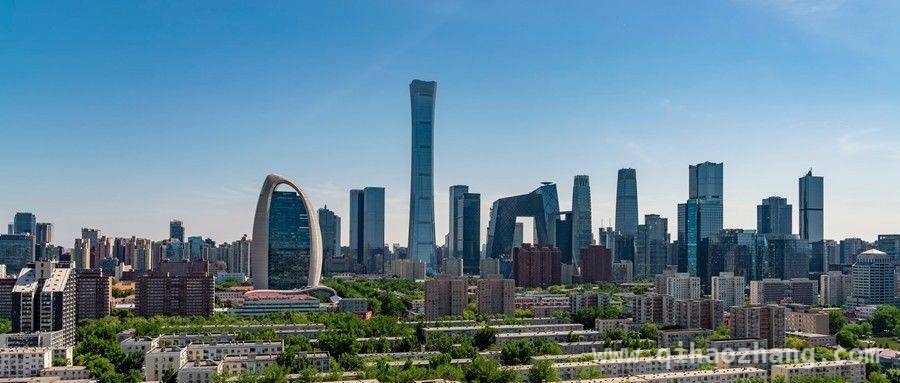

在郑州市惠济区的一所小学里,一场别开生面的活动正在进行,学校组织了学生与家长一起参与跑步比赛,现场充满了活力与欢乐。与此同时,在郑州的一家健身房内,教练正耐心地指导着会员进行健身训练,而在城市的其他角落,市民们也积极参与着业余网球比赛,展现出对健康生活的追求。

3月20日晚,郑州市郑汴路上的黄金时代健身馆里热闹非凡。40多名顾客各自忙碌着,有的在跑步机上挥洒汗水,尽情奔跑;有的专注地练习各类器械,塑造着自己的身材;还有的在教练的引领下,欢快地跳着健身操。店长张悦热情地向记者介绍道:“这里边有不少老面孔,有些会员已经在这里坚持锻炼10多年了。不过,也有一些人办了短期卡,尝试了几周后,因为没有看到明显效果,甚至出现‘越减越肥’的情况,最后就放弃了。”

今年是国家“体重管理年”活动的第二年,在全国两会期间,体重管理相关话题再次引发了广泛热议。随着体重管理意识的逐渐普及,体重焦虑也变得越来越普遍,关于“减肥难”的疑问也日益增多。“管住嘴”是不是就意味着吃得越少越好?为什么有些人经常“迈开腿”,却依然无法成功减肥?哪些人需要进行药物干预,又应该注意些什么呢?带着这些问题,记者展开了深入的调查走访。

对控制饮食普遍存在误解

从业多年的张悦直言:“瘦身不成功的顾客,大多是在‘吃’这方面出了问题。”如今,健身已经逐渐成为全民消费的热点,到健身房咨询、办卡的人越来越多。然而,一些新手在控制饮食方面容易“走极端”。有的人把锻炼当成是“放开了吃”的心理补偿,锻炼完回家后就心安理得地大吃大喝;还有的人节食一两周后,就难以坚持下去,随后出现报复性进食的情况。张悦强调:“三分练七分吃,吃得不对,减肥只会事倍功半。”

3月22日,河南省人民医院内分泌科副主任医师王丽敏向记者介绍:“对于控制饮食,大众的认知还普遍存在偏差。”该科室早在2016年就开设了减重门诊,前来问诊的人数逐年增加。很多人一到门诊,就直接问“是不是尽量少吃点就行了”。在王丽敏看来,控制饮食固然重要,“三分练七分吃”的说法也有一定道理。适当节食确实可以减轻身体负担,制造“热量差”,但想当然地认为“吃得越少越好”是错误的。

王丽敏进一步解释道:“在‘A4腰’‘筷子腿’等畸形审美标准的刺激下,一些人因为减肥心切而过度节食。这样做虽然在短期内可能会表现出一定的减肥效果,比如身体脱水导致体重下降,但身体的调节机制会不断放大饥饿感,一般人很难长期坚持。”即便能坚持下去,长期不合理的节食也会给身体带来诸多健康问题,如肌肉流失、营养不良、免疫力下降、内分泌紊乱等,严重的甚至会引发神经性厌食症。

王丽敏说:“‘少吃’远不如‘会吃’,没必要饥一顿饱一顿。”只要改变饮食结构,比如提高优质碳水和蛋白质的摄入比例等,比单纯节食的效果更好。国家卫生健康委发布的《体重管理指导原则(2024年版)》中,鼓励主食以全谷物为主,保障足量的新鲜蔬果摄入,优先选择脂肪含量低的食材等。然而,王丽敏也坦言:“相较于我国南方,我省传统的饮食结构和烹饪方式更容易让人增重。”大量摄入油条、面条、馒头等高碳水食物,以及高盐、高油、高糖的烹饪习惯,不仅无助于减肥,还会为身体埋下健康隐患。

改变长期形成的饮食习惯并非易事,这就像是一场挑战欲望的长久战争。王丽敏提醒道:“肥胖会带来脂肪肝、糖尿病、高血压、高血脂、痛风、关节疾病、冠心病等潜在健康威胁,还会增加10多种癌症的发病率。为了健康而做出改变不仅必要,也是值得的。”

科学运动才能健康瘦

曾经,记者和不少同龄人都深信“年龄一大,代谢大不如前,容易变胖”这个说法。但知名学术期刊《科学》发表的一项研究结论表明,20 – 50岁的能量代谢率相对稳定,并不会因年龄增长而降低。中年发福的主要原因,是运动量逐年降低和饮食热量过剩。

很多中年人坚持“日行一万步”,但减肥效果却并不理想。河南省直第三人民医院运动医学科治疗师付洋洋介绍:“多走路对身体肯定有好处,快走还有助于降血糖,但对于减肥来说还远远不够。”运动强度和运动时间缺一不可。付洋洋解释道:“220减去年龄,可以估算出最大心率。运动时心率保持在最大心率的57% – 63%属于低强度,64% – 76%为中等强度,超过76%则为高强度。运动强度需在中等以上,每次的时间最好在30分钟以上。跑步、羽毛球、骑自行车等,都是公认的高效燃脂运动。”

但另一方面,付洋洋也指出:“人到中年,肌肉量和骨密度都会降低,尤其是对突然发胖的人来说,踝关节、膝关节、髋关节和腰椎都会承受数倍于体重增加的压力。”到该科室咨询的中年人,以膝关节损伤者居多。付洋洋提醒:“突击锻炼会造成身体劳损,得不偿失。体重基数过大、突然增重和长期不运动的人群,在减肥早期更宜采用游泳、甩战绳训练、固定器械抗阻训练等方式,循序渐进地提高强度。”

药物干预有效但要谨慎

“目前来看没有不好的感觉,就是不知道饿,晚上吃根黄瓜就饱了。”1个多月前,53岁的郑州市民王鹏(化名)在金水区某医院接受筛查和评估后,开始定期注射“减肥针”司美格鲁肽。目前,他的体重已从103公斤降至95公斤。

王鹏长年在郑州做生意,平时应酬多,血糖偏高,加上有膝伤,通过运动减肥不太现实。这两年,和他情况类似的几个朋友陆续打了“减肥针”,效果看起来还不错,有些人“瘦得还比较多”,这才让他下定了决心。不过,对于将来一旦停药会不会反弹,他还是有几分忐忑。

记者从省内多家医院的减重门诊了解到,对于存在食欲异常旺盛、承重关节疼痛、呼吸困难等情况,或合并高血糖、高血压、血脂异常和脂肪肝的超重群体,一般可将药物治疗作为辅助手段。目前获得国家药品监督管理局批准的减肥药物,多有延长饱腹感、减少饥饿感等功效。

多位医生提醒:“促成肥胖的因素因人而异,用药前一定要到医院等正规机构咨询、检查和综合评估,获取专业化建议。”自行购买或滥用减肥药存在较大风险。在临床上,不乏因私自用药而无效、反弹或产生严重副作用的案例。

另一方面,随着大众健康意识的觉醒,体重管理行业迎来了利好。无需手续或仅需简单手续便能在药房、商场或线上购买的非处方药、代餐类产品和减肥保健品大量涌现,产品类型更是鱼龙混杂。

王丽敏说:“消费者要擦亮眼睛,不要被某些产品宣传的减肥效果误导而盲目使用。”归根结底,药物只是工具,健康的生活方式才是最可靠也最可持续的减肥方法。特别要注意的是,对于并不肥胖、身体各项指标均正常的人,更不应采取药物和保健品等手段减重。

本文围绕郑州的健身现象,深入探讨了体重管理的问题。在控制饮食方面,大众存在“吃得越少越好”的误区,应改变饮食结构;科学运动需要注意强度和时间,不同人群要选择合适的运动方式;药物干预虽有效果,但要谨慎使用,需在正规机构评估后进行。健康的生活方式才是体重管理的关键。

原创文章,作者:Isaiah,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/5066.html