本文围绕网络“开盒”现象展开,详细介绍了“开盒”这一非法行为的定义及危害,通过具体案例阐述了个人信息非法贩卖的“黑色产业链”,以及网络平台在“开盒”事件中因敷衍失责而承担侵权责任的情况,强调了维护个人信息安全和网络平台监管的重要性。

在网络世界中,有一个令人不寒而栗的词汇——“开盒”。

今年3月,随着一场网络舆论事件的发酵,“开盒”这个原本小众的网络用语逐渐进入大众视野。所谓“开盒”,指的是利用非法手段公开曝光他人的隐私数据与信息,进而引导好事者对他人实施电话骚扰、语言攻击、恐吓威胁等一系列违法行为。

在互联网时代,一旦发生“开盒”事件,对当事人造成的负面影响堪称巨大。轻者可能选择销号退网,远离网络纷争;重者则会遭受正常生活被严重干扰的痛苦。

大江东工作室在近期对一些案件的深入采访中发现,诸如月嫂公司员工为泄私愤污蔑他人为“小三”,并售卖个人信息达数万条,以及部分平台企业管理失责不作为等现象屡见不鲜。违法者之所以能够实现“开盒”,关键在于他们对他人个人信息的违法掌握。从个人信息的违法搜集,到违法出售获利,再到违法购买曝光,已然形成了一条完整的“黑色产业链”。

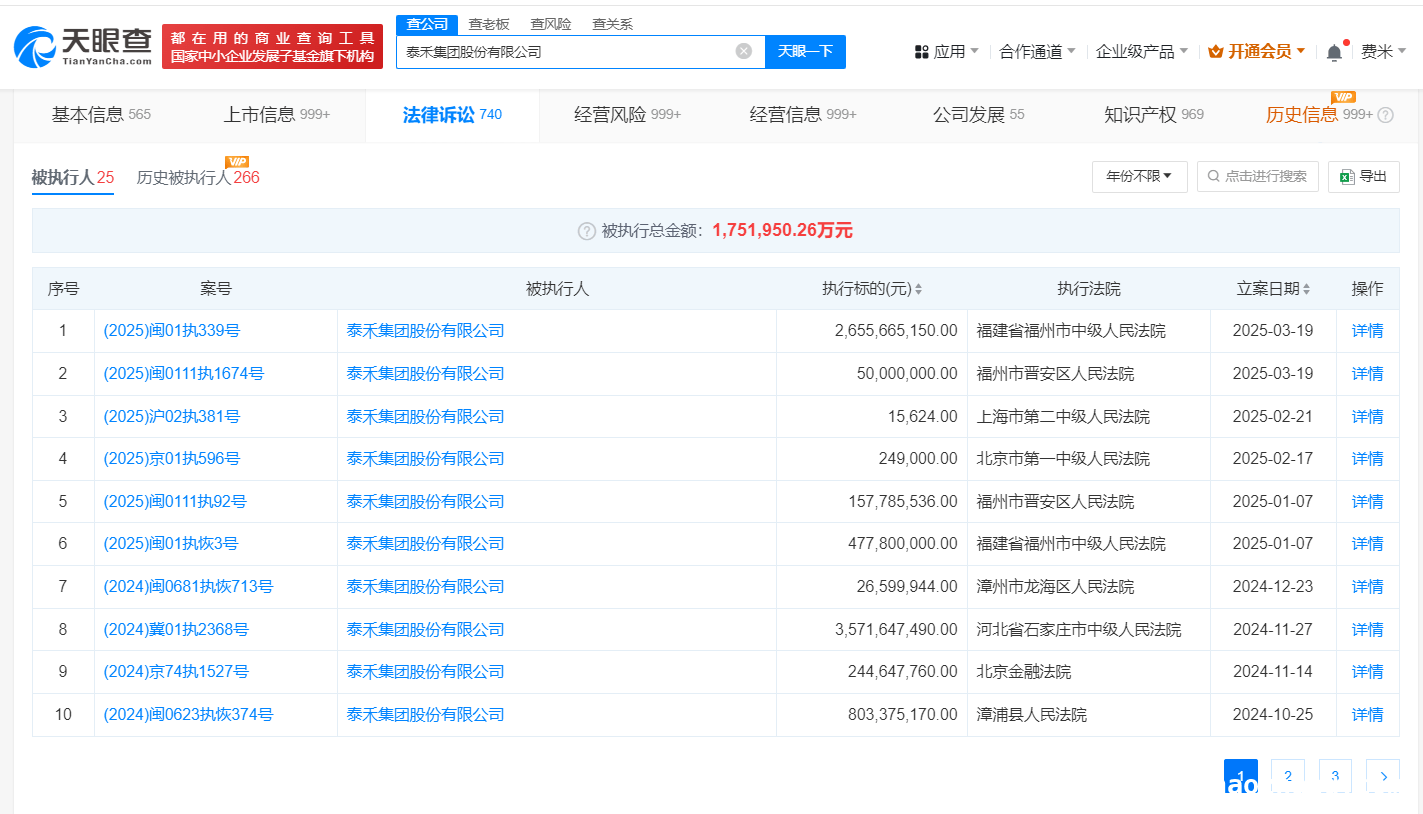

静安区检察机关办理相关案件。资料图片

经侦查发现,王某某出售的公民个人信息多达3.9万余条,刘某某出售的公民个人信息也达到3.8万余条,两人获利共计31万余元。检察官认为,两人出售信息的条数以及违法所得金额均超过相关司法解释规定标准的10倍以上,情节特别严重,应当以侵犯公民个人信息罪追究二人的刑事责任。而摄影工作室经营者则被另案处理。按照刑法规定,此类犯罪情节特别严重的,将处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

在众多“开盒”类事件中,许多个人信息在外网、“暗网”上被公然贩卖。不过,这些行为背后的责任人,同样逃不过司法机关的严厉打击。

李某,曾是上海某网络公司的员工。在2020年6月至9月期间,他制作了一款具有非法窃取安装者相册照片功能的“黑客软件”。他将该软件发布于“茶马古道”暗网论坛进行售卖,还伪装成“颜值检测”软件发布于“芥子论坛”供人免费下载。通过这种方式,他窃取了安装者相册照片共计1751张,其中部分照片包含了人脸信息、自然人姓名、身份证号码、联系方式、家庭住址等100余条公民个人信息。

同年,李某还在“茶马古道”暗网论坛购买了“社工库资料”并转存于网盘。2021年2月,在明知“社工库资料”含有户籍信息、QQ账号注册信息、京东账号注册信息、车主信息、借贷信息的情况下,他仍将网盘链接分享至某QQ群,供群成员免费下载。

判决书显示,经鉴定,“社工库资料”包含公民个人信息1.5亿余条,经去除无效数据并进行合并去重后,仍有8100万余条。

最终,出生于1995年的李某因犯侵犯公民个人信息罪,被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币一万元,同时被勒令删除违法获取的相关公民个人信息。

平台敷衍失责,承担侵权责任

在一些“开盒”事件中,对受害者的信息披露、侮辱、谩骂等行为往往发生在网络平台上。一些判决案例表明,一旦出现类似情形,网络平台也不能置身事外。如果不积极采取措施,同样会被追究责任。

去年1月,上海市松江区人民法院宣判了一起网络欺凌相关案件。在该案中,被告李某(此前已被判刑)将初中女生的裸照、视频发布在国内某头部短视频网络平台。某科技公司作为该短视频平台的运营方,对于被告李某的侵权事实构成“应当知道”,却未做任何处理,最终被法院判决承担连带责任。

2022年夏天,24岁的无业游民李某在网上结识了一名初中女生。在网恋过程中,李某诱骗女生多次进行视频裸聊,并通过录屏、截屏的方式获取了她的裸照、视频。两人分手后,李某将部分裸照和视频发布在某网络视频平台,并扬言要发给女生的同学,以此威胁女生继续保持恋爱关系。

女生家长得知此事后,立即向公安机关报案,李某随即被抓获,后被判处有期徒刑一年三个月。

尽管李某已受到刑事处罚,但女生一家人发现涉案照片、视频仍以“仅自己可见”的形式留存于李某在该网络平台的账号后台,于是当即致电平台要求删除。然而,平台客服却以“该信息已不处于公开状态,无法删除”为由拒绝了他们的请求。

为避免遭受二次伤害,女生与家人向司法机关寻求救济,检察机关支持起诉李某及短视频平台运营方。

松江区人民法院在审理过程中认为,被告某科技公司作为全国知名的头部网络短视频平台运营方,是具有较大经营规模的网络服务提供者,对于避免其平台用户发布的信息内容侵害未成年人权益,尤其是涉及色情等严重侵权信息,负有更高的注意义务。

由于涉案信息明显侵权,审核难度较低,且涉案照片、视频已公开发布数天,在平台上发现该信息具有较大可能性。法院认为,平台具备充分的审核、信息管理能力及技术可能性。但该平台不仅未能在审核阶段提前发现问题,甚至任由该信息在平台留存数天并公开传播,未做任何处置,直到李某“看到有很多人看,自己有点害怕了”,才主动将其转为“仅自己可见”。该平台的不作为,显然不符合社会对平台管控能力的预期。

在审理过程中,被告某科技公司向法院表示,已对李某的平台账户做永久封禁处理,涉案视频及文字内容均已被删除,并得到了原告方的确认。

上海市第一中级人民法院发布的人格权保护审判白皮书。资料图片

上海市第一中级人民法院发布的一起侵犯人格权案件中,某用户在B公司经营的社交网络平台上,以当事人王某照片为头像注册用户,并在平台上接连发布了多篇日志、照片及留言,使用辱骂、攻击的措辞声称王某是“第三者”。

王某要求B公司删除该用户上传的照片及相关言论,但B公司仅删除了王某的相关照片,未对相关言论予以删除。王某遂诉至法院,要求B公司停止侵害、消除影响、在平台主页赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金3万元等。

一审法院认为,B公司作为网络服务提供者,在服务条款中提示用户不得利用网络平台进行侵权,尽到了事前提示的义务;B公司在接到王某的投诉后,及时对相应的照片进行了处理,尽到了事后监督的义务等,故驳回了王某的诉讼请求。王某不服,提起上诉。

上海市一中院认为,王某在发现侵权信息后曾多次要求B公司屏蔽该用户,B公司在接到王某通知后仅处理了相应照片,而未对侵权用户的网页予以屏蔽或者断开该侵权链接。显然,B公司在接到通知后未及时采取必要措施,应对王某损失扩大部分承担连带赔偿责任。因此,法院改判B公司刊登道歉信并赔偿精神损害抚慰金3万元。

上海市一中院法官提示,《中华人民共和国民法典》第一千一百九十五条规定了“通知—取下”制度,即网络用户利用网络服务实施侵权行为的,网络服务提供者接到权利人通知后,未及时采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的,应当承担侵权责任。

本文围绕网络“开盒”现象,详细揭示了个人信息非法贩卖的“黑色产业链”,以及网络平台在“开盒”事件中因失责而承担侵权责任的问题。强调了维护个人信息安全的重要性,同时也提醒网络平台应积极履行监管义务,以营造健康、安全的网络环境。

原创文章,作者:Serene,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/8307.html