本文聚焦于华东师范大学科研团队利用“地沟油”制备油脂基可持续航空燃料(SAF)的创新成果。详细介绍了该燃料的检测情况、技术创新点,以及政产学研各方在推进其产业化过程中的积极举措,同时阐述了高校科技成果转化制度改革等因素对这一创新成果转化的重要作用。

在华东师范大学可再生碳资源科学与技术工程中心,记者的目光被几瓶透明液体所吸引。令人意想不到的是,这些看似普通的液体竟是油脂基可持续航空燃料(SAF),而它们的原料正是俗称“地沟油”的废弃油脂。近日,这一燃料样品顺利通过了中国民航第二研究所的权威检测,48项指标全部达标,完全符合3号喷气燃料国家标准。更为值得一提的是,华东师大的科研团队在油脂基SAF制备的反应原理方面实现了重大创新,能够大幅降低将“地沟油”转化为航空燃料的成本。

上海市科委绿色燃料项目经理赵一新对这一成果给予了高度评价,他表示:“这是一种颠覆性技术,有望推动上海成为SAF科技创新策源地。”在项目经理团队的积极牵线搭桥下,上海机场集团将与华东师大可再生碳资源中心主任赵晨领衔的团队联合创立公司,全力推进这种颠覆性技术的中试项目,为未来的产业化发展奠定坚实基础。

发现SAF制备新技术路线

在我国坚定不移地迈向碳达峰碳中和的伟大进程中,绿色燃料无疑扮演着至关重要的角色。它们是由可再生能源巧妙转化而成的高能量密度燃料,能够很好地满足长距离海运和空运的实际需求。为了大力培育绿色燃料产业,市科委在去年精心组建了项目经理团队,同时汇聚了上海交通大学、同济大学、申能集团和华谊集团等单位的专家,共同组成战略专家组。他们持续密切关注并全力支持可持续航空燃料、绿色甲醇、绿氨等绿色燃料的技术创新和产业发展。

据相关统计数据显示,民航业大约99%的碳排放源自航空煤油的消耗。因此,用绿色燃料逐步取代石油基航油,已经成为不可阻挡的国际趋势。许多国家和国际组织纷纷规定了航空燃料中SAF的掺混比例。例如,欧盟明确规定:从2025年起,航空燃料制造商必须在向欧盟机场供应的燃料中加入2%的SAF;并且这一掺混比例将逐步提升,直至2050年达到70%。中国民航局也提出了明确目标,“十四五”时期,可持续航空燃料累计消费量要达到5万吨。自去年9月起,国航、东航、南航的12个航班已经开始试点加注SAF。

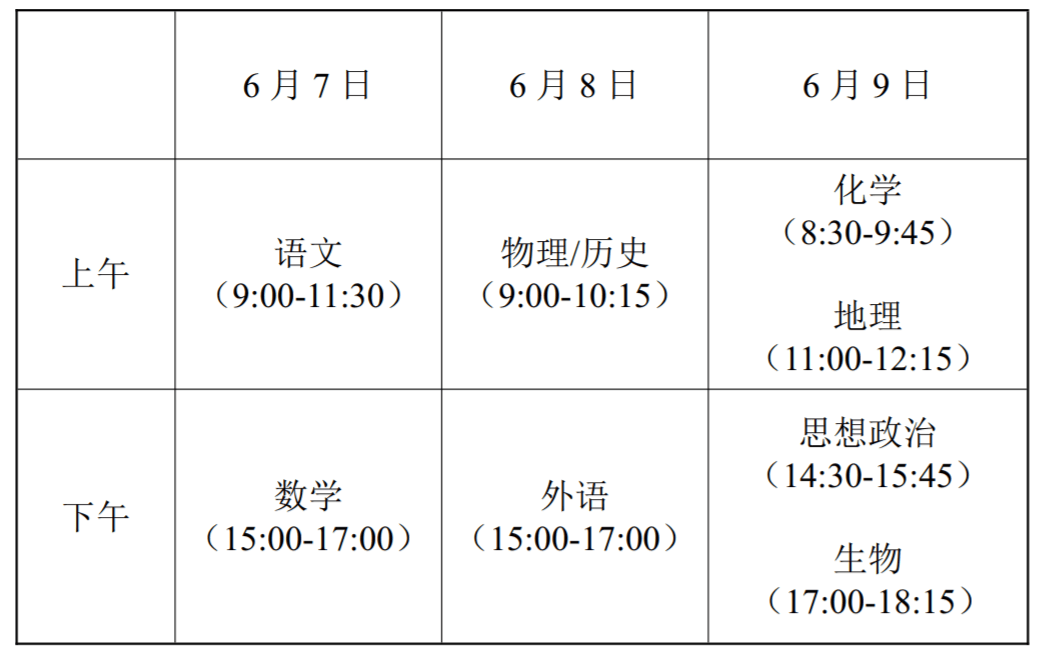

世界各国的SAF发展目标(来源:民航二所)

那么,如何制备SAF呢?上海机场集团副总裁、财务总监宋雪枫介绍说,目前主要有4种技术路线,其中HEFA(酯类和脂肪酸类加氢)是国内率先实现商业化的技术路线。HEFA以废弃油脂为原料,通过加氢脱氧、异构化反应等一系列复杂步骤,将油脂成功转化为SAF。

去年7月,中国商飞与华东师大共建的大飞机新型SAF研究与应用联合实验室正式挂牌,这一举措引起了市科委的高度关注。市科委项目经理团队深入这家科研机构进行调研后发现,赵晨教授团队制备的SAF同样以废弃油脂为原料,但反应原理与HEFA截然不同。通过对工艺流程进行优化、改良催化剂等一系列创新举措,这一新技术路线的能源消耗相比HEFA大幅减少,收率则显著提高,使得SAF生产成本比HEFA降低了30%以上。

而且,与HEFA制备的SAF相比,新型SAF含有芳烃等更多组分,有望实现完全替代石油基航油,而无需按一定比例与石油基航油进行掺混。凭借这些显著的性能优势,赵晨团队正在与中国商飞、中国航发商发展开紧密合作,致力于让新型SAF与国产大飞机、国产发动机实现更好的适配。

赵晨教授团队制备的油脂基SAF(俞陶然摄)

政产学研合作推进中试

在发现这一颠覆性技术后,项目经理团队迅速行动起来。他们积极与多家国企取得联系,全力推进中试项目和产业化落地。

赵一新介绍说,市科委项目经理团队肩负着一项重要使命,即遴选、支持颠覆性技术研发,并通过科学合理的产业一体化布局,迅速推动技术迭代和产业化进程。“我们积极借鉴国际先进经验,紧密着眼于战略性需求,通过有组织的科研努力寻找颠覆性技术,一旦找到就立即运用成熟技术对其进行迭代。我们要始终保持战略敏捷性,为开展颠覆性创新的科研团队精准对接一流企业,尽快将实验室成果转化为新质生产力。”

在对接企业的过程中,项目经理团队成员柴梅为赵晨成功找到了合作伙伴——上海机场集团。“我以前在申能集团工作,接触过很多绿色燃料技术,到机场集团后开始布局SAF。接到柴梅的电话后,我立刻带队前往赵晨教授团队的实验室。”宋雪枫向记者回忆道,“这是我们接触过的最为专业的科研团队之一,他们研发的技术具有创新性和颠覆性,制备的SAF成品已经通过国内专业鉴定机构的初步认定,具备良好的产业化基础。”

如今,上海机场集团与市科委项目经理团队携手合作,共同推进新型SAF的中试项目。机场集团已经决定与赵晨团队联合创立一家企业,计划在上海建设千吨级中试装置。市科委也积极为这个项目寻找SAF原料“地沟油”的供应商,全力支持推进中试工作。

全赋权改革促进成果转化

展望未来,赵晨满怀期待地表示:“未来30年,SAF产业规模会越来越大,产值有望达到万亿元级。”利用颠覆性技术生产SAF,不仅有助于我国顺利实现“双碳”目标,而且将有效减少我国对进口原油的依赖,切实保障国家能源安全。

华东师大科研人员在固定床反应器旁取样。俞陶然摄

赵晨团队为这种技术申请了20多件中国发明专利,中试公司成立后,还将申请国际专利。作为全国首个实行职务科技成果全部所有权赋权的高校,华东师大已经将20多件专利全部赋权给赵晨团队,大力支持他们与机场集团合作组建中试公司。

在创业过程中,可能会产生以赋权成果为基础开发的关联科技成果。华东师大采取“两权同赋”模式,将关联科技成果的所有权和长期使用权一并赋予赵晨团队。同时,为了应对创业过程中可能出现的特殊情况,他们还设立了“成果回转”机制,允许团队将职务科技成果返还到学校。

华东师范大学党委书记梅兵强调:“我们秉持‘科技成果只有转化才能真正实现创新价值,不转化是最大损失’的理念,精心设计了‘零风险的100%全赋权方案’,期待以制度创新为杠杆,撬动更多颠覆性技术走出实验室,成为推动高质量发展的强劲引擎。”

高校的科技成果转化制度改革、政府的科技项目管理改革、国企的科技创新布局,这三者形成强大合力,加速了高校颠覆性创新成果的转化和产业化进程。而赵晨团队的实验室成果,正是科技创新链上“0—1”的起点。

那么,实现“0—1”突破的原因究竟是什么呢?赵晨这位女科学家表示,颠覆性创新的基础在于对科学原理的深入理解和应用经验的长期积累。过去20年,她始终专注于绿色燃料的研究,从木质纤维素生物燃料到废弃油脂燃料,再到二氧化碳制备燃料,都进行了深入细致的研究。“在了解到企业对SAF的需求后,我们团队深入思考了实现低成本、规模化合成绿色燃料的潜在突破点,经过多次热烈讨论后最终形成了创新方案。”

此外,与产业界的紧密合作也是取得突破的重要原因。这个科研团队早在10年前就主持了国家重点研发计划的产学研类子课题,他们深入工厂,与企业团队联合攻关,积累了丰富的催化剂制备和化工生产经验。在赵晨看来,只有将科学理论与实际应用有机结合起来,才能切实加快创新成果的产业化进程。

本文围绕华东师范大学科研团队利用“地沟油”制备SAF的创新成果展开,详细介绍了该技术的创新点、政产学研合作推进中试的情况,以及高校科技成果转化制度改革对成果转化的促进作用。这一成果不仅有助于实现“双碳”目标和保障国家能源安全,还为航空燃料产业的发展带来了新的机遇和变革。

原创文章,作者:Serene,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/8940.html