本文围绕江苏省常熟市人民法院判决的一起涉及AI的著作权侵权纠纷案展开,介绍了原告作品创作过程、被告侵权情况,以及法院的判决结果,同时探讨了AI创作保护边界的问题。

在当今时代,人工智能正以前所未有的速度飞速发展。如今,人们只需输入几个提示词,清晰表达自己的构想,就能自动生成经过个性化改编的文图新作品。然而,这种新颖的创作模式也不可避免地带来了一系列新的法律问题。其中,最为引人关注的便是:AI生成的作品是否拥有版权呢?前不久,江苏省常熟市人民法院就对一起涉及AI的著作权侵权纠纷案作出了判决。

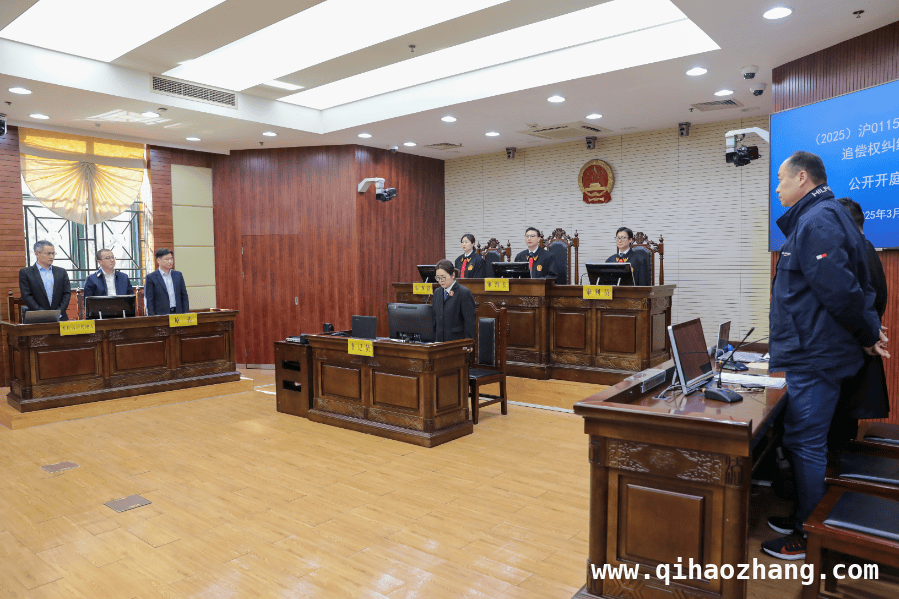

江苏常熟:判决一起涉及AI著作权侵权纠纷案

原告林晨详细讲述了自己的创作过程:“我通过对关键词进行数十次的修改,对画面中爱心气球的大小、数量、光影和造型等诸多细节进行了精心调整。由于生成的爱心并不够完美,我又使用Photoshop软件进行了后期编辑,之后再将其导入AI工具中进行反复的修改迭代,最终才形成了在黄浦江上的半心夜景作品图。”

林晨还表示:“我在公司的网络宣传中,看到了我的《伴心》作品图。他们不仅删除了图中的高塔,还抹去了我的署名。从实景宣传图片中能明显看出这是对我作品的抄袭。在与他们沟通无果后,我无奈之下向法院提起了诉讼。”

被告杭州某技术有限公司委托诉讼代理人王嘉则提出:“气球本身不具有独创性,不构成作品。气球呈纺锤形属于常见的几何图形,由于它们缺乏原创性和表达性,本身并不构成作品。”

我国现行的《中华人民共和国著作权法》明确规定,著作权法所称的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。同时,著作权人享有署名权、信息网络传播权等多项权利。

法院经审理后认为,两被告未经原告许可,擅自通过互联网络向公众提供权利作品,并且没有如实标注原图作者的署名,这种行为侵害了原告作品的信息网络传播权和署名权。

最终,法院作出判决,被告杭州某技术有限公司需在某网络平台连续三天公开向原告赔礼道歉;被告杭州某技术有限公司、常熟市某房地产开发有限公司赔偿原告经济损失及合理费用共计1万元。目前该案中的两被告已自行履行完判决义务。

随着AI应用的日益普及,此类涉及AI创作的著作权纠纷案件必然会越来越多。然而,目前我国著作权法在AI生成内容的保护上暂无明确规定,AI生成内容的著作权归属也仍然存在较大争议。在现行条件下,如何确定AI创作的保护边界,成为了亟待解决的问题。

法律专家指出,若无足够的证据,人工智能生成物一般不构成操作者创作的作品。

中国社会科学院法学研究所知识产权室主任管育鹰表示:“如果没有整个创作过程一个很清晰的证据链,从第一幅图生出来是什么样,最终生成的和一开始生成的,改变和创造还是要体现创造的这个量到底是多少,有清晰的证据链,我觉得也是可以支持这种诉求的。”

江苏常熟市人民法院副院长周薇认为:“人工智能生成的内容在体现了人的独创性智力投入时,应被视为一种‘创作’。AI本身不能成为法律意义上的‘作者’,因为AI是人类设计和开发的工具。而使用AI工具进行创作并投入了独创性智力的人,才是法律意义上的‘作者’。”

本文通过介绍江苏常熟的AI著作权侵权纠纷案,展现了AI创作版权问题的复杂性。案件判决明确了侵权行为的责任,但AI生成内容的版权保护边界仍待法律进一步明确,这需要清晰的证据链和对人类独创性智力投入的认定。

原创文章,作者:Serene,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/3167.html