本文聚焦我国氢能运输领域的重大突破,介绍了首台30兆帕氢气运输管束车的成功充装及运输,阐述了其相较于传统管束车的优势,还讲述了燕山石化在适配该管束车方面的努力,以及中国石化在氢能产业的布局和北京市新建加氢站的情况。

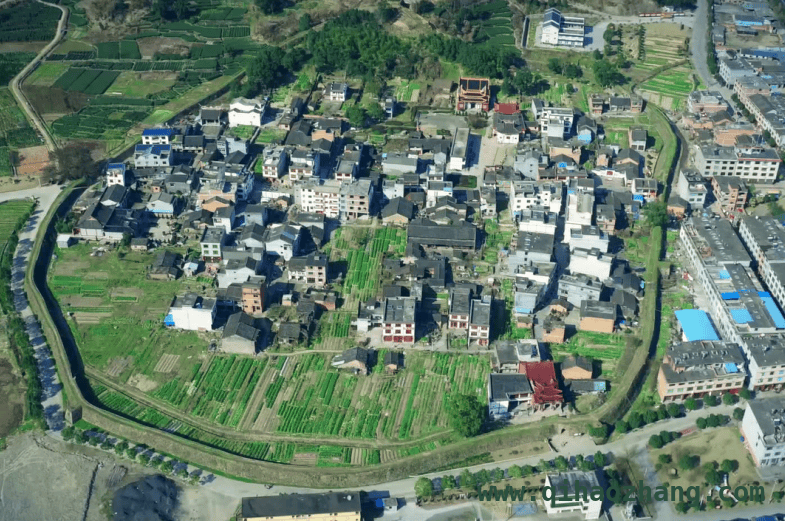

3月27日,在中国石化燕山石化氢气提纯装置现场,出现了令人瞩目的一幕。我国首台30兆帕氢气运输管束车在顺利充装650公斤燃料电池氢后,缓缓驶离了厂区,向着中国石化北京石油昌平西关加氢站进发。这一行动意义非凡,它标志着我国氢能运输成功实现了从20兆帕到30兆帕的重大跨越。

与传统的20兆帕管束车相比,30兆帕管束车展现出了巨大的优势。其卸氢量提高了一倍,单车运氢成本更是可降低约30%。这一改变对于推动氢能产业的技术突破与商业化应用有着至关重要的意义。

我们知道,氢能储运在整个氢能产业发展中占据着重要的地位。目前,高压气态运输依然是主流的氢气运输方式。在我国,普遍采用的是20兆帕管束车进行运输。然而,这种压力的车型存在一些明显的问题,平均每车实际卸氢量仅220公斤,导致氢能的运输成本高昂,运输效率也比较低。

为了进一步降低成本,推动氢能产业更好地发展,燕山石化率先开展了试点工作,采用30兆帕管束车。实际应用表明,其实际卸氢量可提升至450公斤左右。这不仅大幅提升了运输效率,还显著降低了成本。

燕山石化作为华北地区最大的燃料电池氢生产企业,为了适配30兆帕乃至未来更高压的氢气管束车,进行了大量的攻关工作。在装置设计阶段,该企业前瞻性地优化配置了33兆帕大排量氢气充装压缩机,并且在国内首创了30兆帕和20兆帕并行的氢气增压加注方案。通过这些努力,实现了氢能装置与加氢站同时具备30兆帕管束车的装卸氢能力,成功推动了30兆帕氢气管束车的落地应用。此前,燕山石化还圆满完成了北京冬奥会等重大活动的氢能保障任务,建成了全国最大氢燃料电池供氢中心,投用了首套自主研发的兆瓦级质子交换膜(PEM)电解水制氢装置,累计为京津冀地区提供氢气近3800吨。

中国石化一直在氢能产业持续发力,致力于打造第一氢能公司。目前,已建成氢燃料电池供氢中心11个、加氢站144座,实现了京沪、京津、成渝、沪嘉甬、济青和汉宜高速等多条“氢能走廊”通车,基本覆盖了“3 2”氢燃料电池示范城市群,成为全球运营加氢站最多的企业。接下来,中国石化将继续巩固和完善氢能产供储销网络,不断探索可推广、可持续的商业模式,引领氢能产业链实现高质量发展。

值得一提的是,在3月27日当天,北京市有4座新建加氢站同步投运,分别位于昌平西关、通州腾达、通州马驹桥、朝阳王四营。这初步形成了覆盖京津冀重点区域的氢能补给网络。其中,昌平西关、通州腾达为中国石化新建加氢站,能够服务公交、物流、乘用车等多场景需求。截至目前,中国石化在北京共有加氢站7座,这些加氢站为首都氢能网络建设提供了有力支持,推动了氢能交通的高质量发展。

本文介绍了我国首台30兆帕氢气运输管束车成功充装并运输的情况,其卸氢量提升、成本降低,对氢能产业意义重大。燕山石化为适配管束车做了诸多努力,中国石化在氢能布局广泛。同时,北京市新建加氢站完善了氢能补给网络,各方共同推动了氢能产业的发展。

原创文章,作者:Edeline,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/6669.html